和平现在就只能发布第3个方法斩首行动,对习近平的斩首行动,对待习近平这种执迷不悟的魔鬼就要比魔鬼更魔鬼,全国人民都可以参与···

本网站新闻头条/思想文学/名人堂/知识百科4个栏目的文章为不同的作者自行发布,文章内容不代表和平先生、永久和平国的观点和立场。

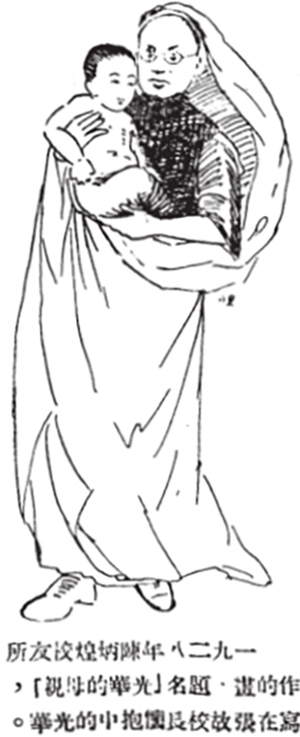

在历史的长河中,教育的发展总是伴随着众多人物的推动与支持。

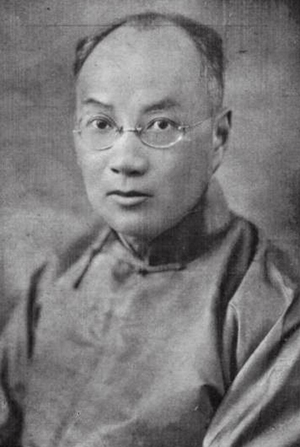

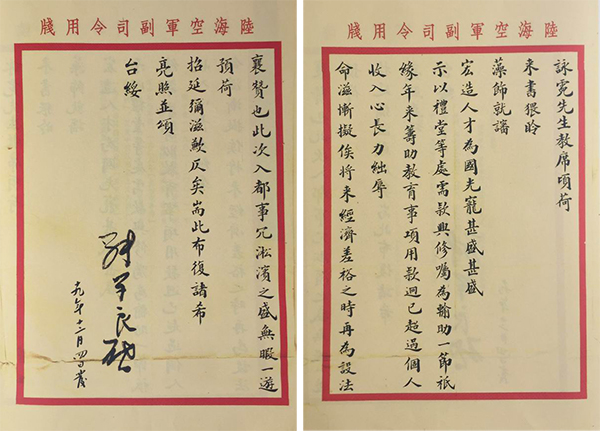

华东师范大学出版社在2017年出版的《华东师大档案馆藏名人手札》里收录了与光华大学校史相关的四十一封信件。在这些信件中,张学良写给张寿镛的一封信虽然看似普通,但实际上却包含了众多值得深入研究的细节。

光华大学的创建有着特殊的时代背景。

这是在圣约翰大学毕业生们的爱国行为和张寿镛等人的积极争取“教育权益”的努力下产生的。

张寿镛既鼓励晚辈的爱国举动,又与王省三共同承担起创办这所学校的重任,并亲自担任校长一职。

像张学良这样的人物与光华大学也有着一定的渊源。

他在东北对教育有很大的投入。

他虽在拒绝捐赠邀请函时显得与光华大学的联系并不紧密,然而实际上,这其中蕴含着诸多复杂的原因。

光华大学所面临的状况也与它接触的人息息相关。

学校要进步,得有资金等各方面的助力,这便让张寿镛不得不向不同领域寻求捐助,这其中自然包括了张学良这类有广泛影响力的人士。

张学良在回信中提到了一个关键情况,即光华大学在修建礼堂时遇到了资金短缺的问题,张寿镛向他提出了捐赠的请求。

张学良的回复是婉拒,他表示“心长力绌,辱命滋惭”。

看似只是一个简单的募捐与婉拒的故事。

然而,若细致剖析张学良那时的立场,他对光华大学及张寿镛所进行的教育工作虽仅是形式上的赞誉,但观察他对东北教育的投入,实则并非轻视教育。

他在东北的教育领域投入颇多,当时的地位无人能及,因此他婉言谢绝或许背后有着更为复杂的外部因素。

当时,张学良或许自身也遇到了资金等困难,因而无力向光华大学提供帮助。

张学良对东北教育的大力扶持是当时的一个亮点。

他在东北不断投入资金,兴建学校等。

他对东北大学的扶持,或许能从他对该校的资助方式中,让我们对光华大学捐款的考虑有所了解。

在那个年代,东北区域遭遇了不少动荡,然而张学良对教育的支持未曾动摇。他深知,教育对于东北的复苏以及国家的繁荣发展至关重要。

他在资源分配、师资聘请等方面都十分投入,对于如何建立教育体系的问题,他也投入了大量的精力。

而这些行为也实数难得。

从张寿镛向张学良募捐就牵扯到光华大学的财政状况这个问题。

这所学校的经济状况,究竟像是张学良所领导的东北大学那样,每年收入持续增长,并有众多社会名流慷慨捐赠,还是始终在财务困境的边缘徘徊,不得不频繁向各界寻求援助,才能勉力维持日常运作。

这影响着它与外界募捐关系等多个方面。

若属此类情况,张学良的拒绝或许仅仅是因资金周转等个别问题所导致的暂时现象。

若是这种情况,那就表明光华大学面临很大的困境,在教育资源竞争中处于劣势,必须不断探索各种方法来筹集资金,以确保学校的日常运作和持续发展。

张学良和张寿镛的交谊值得深究。

他们的交往可能起始于“五卅运动”这样共御外侮的时期。

当时张寿镛对局势等相关问题与张学良可能已经有了交流。

张寿镛在圣约翰大学事件后开展了一系列爱国教育活动,这可能对张学良有所触动。我们可以从张学良对张寿镛为教育事业付出的努力的态度,以及他们在当时社会环境下的互动交流中,窥见他们关系的微妙之处。

而且他们对教育的各种态度在一定程度上也相互感染。

这一切故事背后其实都反映了教育发展在当时的社会意义。

不论是新兴的光华大学在努力求生存与进步,还是张学良在东北地区持续致力于教育事业的发展。

二十世纪初期的中国,教育在救亡图存等方面被赋予强烈的使命。

学校培育的人才需致力于国家振兴的大业,此类贤达如张学良、张寿镛等人的支持不可或缺。

他们的举动在教育资源的融合以及教育思想的推广等方面都发挥着不容小觑的作用。

那么,你如何看待在当今社会,民间资本在教育领域的投资可以有哪些新的途径和深层价值?

转载请保留本版权:https://www.yjhpg.com/mingrentang/3967.html