和平现在就只能发布第3个方法斩首行动,对习近平的斩首行动,对待习近平这种执迷不悟的魔鬼就要比魔鬼更魔鬼,全国人民都可以参与···

讨论台湾岛的历史和居民生活,有许多容易被忽视的细节和与众不同的看法,这些都值得深入研究和探讨。

这不仅仅是对过往历史的回顾,更是揭开当前台湾社会心态和民众思想的一把重要钥匙。

对于许多大陆同胞来说,蒋介石及其家族是旧时代的统治者。

而在台岛,蒋氏家族却有着更为复杂的意义。

在台岛的土地上,蒋介石是一个时代的政治符号。

回想起往昔,在台岛的教室中,孩子们常因同学的姓氏为蒋,便联想到总统这一职位。

蒋氏的形象高高在上,深深刻在人们心里。他那种如同帝王般的领袖风范,使得民众与上层精英之间仿佛隔着一条难以跨越的鸿沟。

在这样的迷信和热衷于八卦的社会氛围中,蒋介石本人也难免被民间故事牵强附会。

他头型尖被形容为龟精转世。

这种对他形象的神话化,从侧面显现出,他给大众留下的那种既神秘又高不可攀的形象,已深深植根于民众的心里。

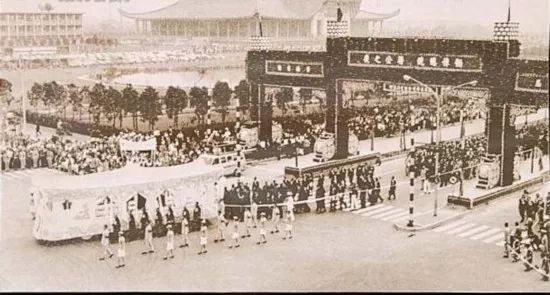

1975年4月5日蒋介石的去世如同一颗巨石投入平静的湖面。

那一天雷阵暴雨,气象记录可查。

对于不同的民众有不同的感受。

1949年,一些忠诚于蒋介石的民众随国民党迁至台湾,他们把蒋介石视为引领他们重返故土的指引。

蒋介石的崩逝让他们的信念大厦崩塌,他们陷入迷茫。

然而,也有民众怀着别样的心思。

台湾民间有句俗话,“若要命丧,就在初一十五,若要下葬,便逢风雨交加”,蒋介石逝世那天正值狂风大作,暴雨倾盆,有些民众便觉得他死得合时宜。

他出殡时带来台岛灵车的新变革,大灵车出现。

那时,台岛社会在蒋介石离世后,充满了困惑、疑虑以及错综复杂的情绪。

过去30年,台岛老百姓有着真实的日常生活与悲喜人生。

在蒋氏家族的统治下,台湾岛上的社会风气逐渐被上层建筑所塑造,民众的思想观念悄然发生变化。

在学校,那时教育中广泛传播着蒋介石的言论和思想。比如,《蒋公遗嘱》在台岛广泛流传,甚至有可能成为小学生作文的命题素材。

那时全岛上下都在熟记,这充分说明了教育在推广蒋氏影响力上扮演了至关重要的角色。

这种弥漫整个社会的政治氛围,在民众的日常中也是无处不在。

民众的日常生活看似普通,然而,政治的力量自上而下,无时无刻不在影响着生活的方方面面。

从孩童的启蒙教育,到民众的日常闲谈,政治人物及其所倡导的统治思想无处不在。

台岛民众的生活虽然政治色彩浓厚,但也有着自己的日常故事。

普通家庭的喜怒哀乐才是真实生活的主题。

街头巷尾,百姓们都在关注自己的生活,比如菜市场的价格变化,还有邻居间的闲聊,这些和大陆上的普通家庭没什么两样。

面对重大的社会变动,比如说政治上的变革或是领导人的变动,他们的日常生活也会产生显著的变化。

蒋介石离世后,社会走向变得模糊不清,民众的生活计划和期待也随之发生了改变。

一些家庭对未来感到忧虑重重,而另一些家庭则因新思想的涌现而萌生了新的期待。

随着时代的演变,台岛的社会在不断变迁。

从蒋氏家族的统治到之后新局势的到来。

台岛民众的情感经历复杂变化。

曾经对蒋介石的仰望、忠诚随着时间推移在部分民众中发生改变。

新的价值观和生活目标在社会变革中逐渐孕育。

有些人开始怀念往昔的宁静,尽管那是在权力压迫下的和平;而另一些人则积极寻找新的成长机会,在与外界的交流中探寻新的生活方式和未来的道路。

回顾过去三十年,从现代视角审视台岛民众的日常生活与他们的喜怒哀乐,这些记忆显得尤为珍贵。

它不仅仅是历史的痕迹,更是理解台岛社会发展脉络的重要参考。

这些记忆能帮助我们搭建起不同时期台岛民众与大陆联系的桥梁。

我们看到过去,也就能更好地理解现在。

台湾民众对于自己的身份认同,以及他们在两岸关系中的角色定位,这些都可以从那些过往岁月中寻找到它们的起源。

如今两岸交流越来越频繁,台岛上的民众应当如何继承这些历史记忆,并在新的历史舞台上作出更为明智的抉择?

这个问题很值得大家深入讨论,而且我真心希望各位能点个赞,把这篇文章转发出去,让更多的人加入到这场讨论中来。

转载请保留本版权:https://www.yjhpg.com/mingrentang/3951.html